Dans un monde où dans ce domaine figure le branchement aéro-souterrain la demande en énergie électrique ne cesse de croître, les infrastructures de distribution doivent constamment évoluer pour répondre aux exigences de fiabilité, de sécurité et d’esthétique. Parmi les innovations techniques majeures , une solution hybride qui combine les avantages des réseaux aériens et souterrains. De plus en plus adopté en milieu urbain et périurbain, ce système permet de relier efficacement les réseaux aériens existants aux installations électriques souterraines, tout en minimisant l’impact visuel et en améliorant la résilience du réseau.

Table of Contents

Mais qu’est-ce exactement qu’un branchement aéro-souterrain ? Comment fonctionne-t-il ? Quels sont ses avantages, ses contraintes et les bonnes pratiques à respecter lors de son installation ? Cet article vous propose une analyse approfondie de cette technologie essentielle, en tenant compte des normes françaises en vigueur, des enjeux environnementaux et des perspectives d’avenir.

Définition et principe du branchement aéro-souterrain

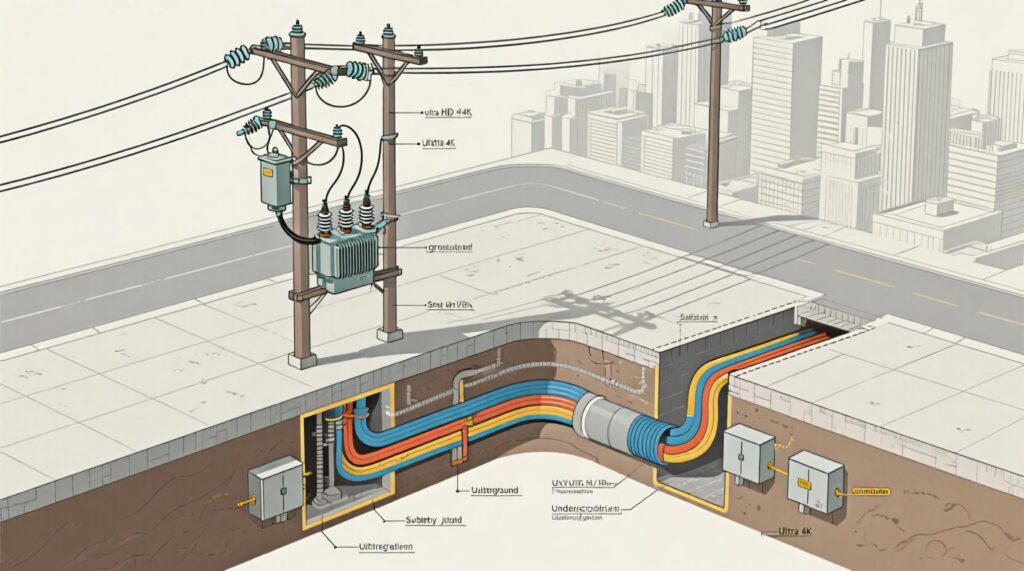

Un branchement aéro-souterrain (souvent abrégé en BAS) est une installation électrique qui permet de faire la transition entre un réseau aérien (généralement en haute ou moyenne tension) et un réseau souterrain (souvent en basse tension). Il s’agit d’un point de jonction technique crucial, souvent situé à la limite d’une propriété ou en bordure de voirie, où le câble aérien est raccordé à un câble enterré via un équipement spécifique.

Concrètement, le branchement aéro-souterrain comprend plusieurs éléments :

- Un support aérien (poteau, pylône ou structure murale) ;

- Un câble aérien (isolé ou gainé) ;

- Un point de raccordement (souvent une boîte de dérivation ou un coffret) ;

- Un câble souterrain (généralement blindé et adapté à l’humidité) ;

- Des protections électriques (fusibles, disjoncteurs, parafoudres) ;

- Une fondation ou une chambre enterrée pour le passage du câble.

Ce type de branchement est particulièrement utilisé lors de la modernisation de réseaux anciens, de la création de nouvelles zones d’habitat ou d’activités, ou encore dans les zones sensibles d’un point de vue environnemental ou esthétique (centres historiques, parcs naturels, etc.).

Pourquoi opter pour un branchement aéro-souterrain ?

1. Amélioration de l’esthétique urbaine

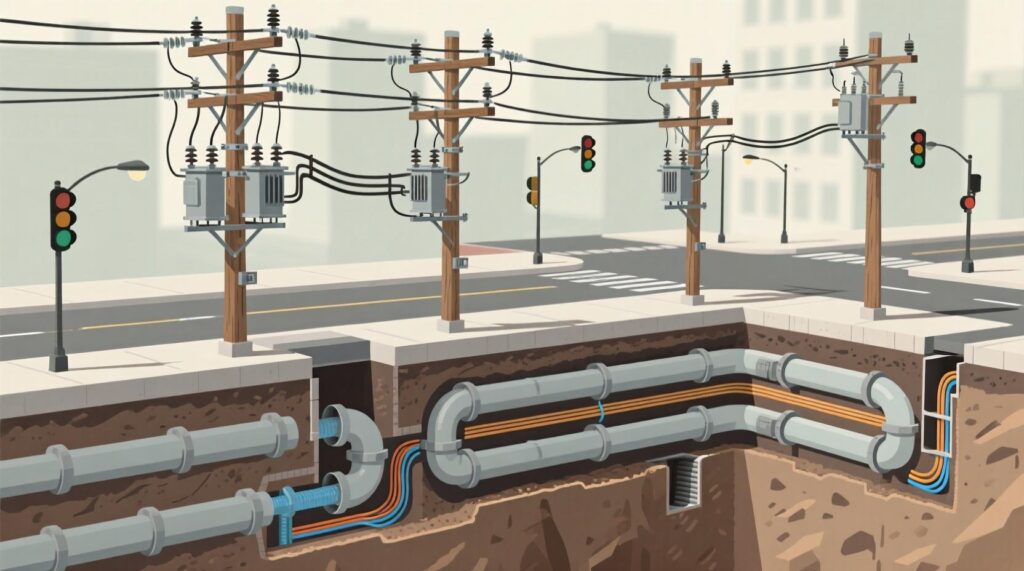

L’un des principaux avantages du branchement aéro-souterrain est la disparition des lignes aériennes disgracieuses. En milieu urbain, les câbles électriques en hauteur peuvent nuire à l’image d’une ville, obstruer les vues, ou créer un sentiment de désordre. En enfouissant la partie finale du réseau, les collectivités locales et les gestionnaires de réseau contribuent à une meilleure qualité du cadre de vie.

2. Sécurité accrue

Les réseaux aériens sont exposés à de nombreux risques : chutes d’arbres, vents violents, gel, neige, ou encore interventions malencontreuses (travaux, incendies, etc.). En passant sous terre, le câble est protégé des intempéries et des agressions mécaniques, ce qui réduit significativement les pannes et les risques d’électrocution.

De plus, en cas d’orage ou de foudre, le risque de surtension est mieux maîtrisé grâce à des dispositifs de protection intégrés au point de transition.

3. Fiabilité et continuité de service

Les réseaux souterrains ont une durabilité supérieure à celle des réseaux aériens. Moins sujets aux interruptions causées par les conditions climatiques, ils offrent une continuité de service plus stable. Le branchement aéro-souterrain permet donc de bénéficier de la fiabilité du souterrain, tout en s’appuyant sur l’infrastructure aérienne existante, ce qui réduit les coûts de modernisation.

4. Adaptabilité aux contraintes géographiques

Dans certaines zones, l’enterrage total du réseau n’est pas possible ou trop coûteux (terrain rocheux, zones inondables, patrimoine historique, etc.). Le branchement aéro-souterrain offre une solution intermédiaire souple, permettant de maintenir une partie aérienne là où elle est nécessaire, tout en enterrant les sections sensibles ou visibles.

Les normes et réglementations en vigueur en France

En France, les installations électriques sont strictement encadrées par des normes techniques visant à garantir la sécurité des personnes et des biens. Le branchement aéro-souterrain n’échappe pas à cette règle. Plusieurs textes s’appliquent :

1. La norme NF C 14-100

Elle fixe les règles générales pour les installations électriques basse tension (jusqu’à 1000 V en courant alternatif). Elle précise les conditions d’installation des branchements, y compris les distances de sécurité, les types de câbles autorisés, et les protections obligatoires.

2. La norme NF C 11-201

Relative aux installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables, elle peut s’appliquer si le branchement alimente une installation photovoltaïque ou éolienne.

3. Le règlement local de la distribution publique (RLDP)

Établi par le gestionnaire de réseau (Enedis, par exemple), ce document impose des règles spécifiques selon les zones géographiques. Il peut exiger un enterrage obligatoire dans certaines communes, ou imposer des matériaux particuliers pour les câbles.

4. Le respect du droit de passage

Tout branchement traversant un terrain privé ou une voie publique doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Le propriétaire du terrain ou la mairie concernée doit donner son accord, souvent après étude d’impact.

5. Les règles de l’arrêté du 22 juillet 1997

Il fixe les conditions techniques de raccordement aux réseaux publics d’électricité. Il impose notamment :

- La position du point de livraison ;

- Les caractéristiques mécaniques et électriques des câbles ;

- L’obligation d’un dispositif de coupure d’urgence accessible.

Étapes clés de la mise en œuvre d’un branchement aéro-souterrain

Installer un branchement aéro-souterrain n’est pas une opération anodine. Elle doit être planifiée avec rigueur, en respectant un processus bien défini.

1. Étude de faisabilité

Avant tout, un technicien qualifié doit évaluer :

- La distance entre le réseau aérien et le point de livraison ;

- La nature du sol (rocheux, argileux, etc.) ;

- La présence d’autres réseaux (eau, gaz, fibre optique) ;

- Les contraintes urbanistiques ou environnementales.

2. Demande de raccordement

Le propriétaire ou le maître d’ouvrage doit déposer une demande de raccordement auprès du gestionnaire de réseau (Enedis pour la basse tension). Celle-ci inclut un plan de masse, une description des besoins en puissance, et éventuellement une étude d’impact.

3. Réception de l’offre de raccordement

Le gestionnaire répond sous 10 à 30 jours (selon la puissance demandée) avec une proposition technique et financière. Cette offre précise :

- Le point de branchement sur le réseau aérien ;

- Le tracé prévisionnel du câble souterrain ;

- Les travaux à charge du demandeur ;

- Le coût total de l’opération.

4. Travaux d’installation

Ils sont réalisés par une entreprise agréée (certifiée Qualifelec ou QualiPV). Les étapes principales sont :

- Pose du poteau ou du support aérien (si nécessaire) ;

- Tirage du câble aérien jusqu’au point de transition ;

- Fouille du tranchée pour le passage souterrain (profondeur minimale : 60 cm) ;

- Pose du câble souterrain dans un fourreau de protection (généralement en PVC ou polyéthylène) ;

- Mise en place du coffret de transition (étanche, ventilé, accessible) ;

- Raccordement électrique et tests de continuité ;

- Remblaiement et signalisation du passage (bandeau signalétique, repérage GPS).

5. Contrôle et mise sous tension

Un organisme certificateur (comme Qualifelec) vérifie la conformité de l’installation. Ensuite, le gestionnaire de réseau procède à la mise sous tension après avoir installé le compteur.

Les matériaux et équipements utilisés

Le choix des matériaux est crucial pour assurer la longévité et la sécurité du branchement.

Câbles aériens

- Type : P2S (Polaire 2 isolations Séparées) ou P3S (pour les réseaux triphasés) ;

- Section : de 10 à 50 mm² selon la puissance ;

- Caractéristiques : résistant aux UV, aux températures extrêmes, et aux chocs mécaniques.

Câbles souterrains

- Type : PRSY (Polaire Résistant au feu, Souple, isolé au PVC, avec écrans) ou H07RN-F (câble souple renforcé) ;

- Protection : passage dans un fourreau rigide (Ø 50 mm minimum) ;

- Profondeur : 60 à 80 cm, avec signalisation en surface.

Coffrets de transition

- Matériau : polyester chargé ou métal inoxydable ;

- Degré de protection : IP55 minimum (étanche à la poussière et aux projections d’eau) ;

- Équipements internes : barrettes de raccordement, fusibles, parafoudre, dispositif de coupure.

Coûts et aides financières

Le coût d’un branchement aéro-souterrain varie fortement selon plusieurs facteurs :

- Longueur du tracé (aérien + souterrain) ;

- Difficulté du terrain (roc, nappe phréatique) ;

- Puissance demandée (monophasé 3 kVA ou triphasé 36 kVA) ;

- Nécessité de créer un nouveau poteau ou une chambre enterrée.

En moyenne, le prix hors taxes se situe entre 1 500 € et 5 000 € pour une installation standard. Ce montant peut être partiellement pris en charge par :

- Les aides locales (communes, départements) ;

- Les crédits d’impôt liés à la transition énergétique (dans certains cas) ;

- Les programmes de modernisation du réseau (financés par l’État ou l’Union européenne).

Il est conseillé de demander plusieurs devis et de vérifier si des subventions sont disponibles dans sa région.

Enjeux environnementaux et durabilité

Le branchement aéro-souterrain s’inscrit pleinement dans une démarche de développement durable :

- Réduction de l’impact visuel sur les paysages ;

- Moins de perturbations pour la faune (les oiseaux ne s’empêtrent pas dans les câbles souterrains) ;

- Diminution des déchets liés aux pannes fréquentes des réseaux aériens.

Cependant, l’enfouissement des câbles pose des questions écologiques :

- Perturbation du sol pendant les travaux ;

- Risque de contamination en cas de fuite de liquide isolant (rare avec les câbles modernes) ;

- Difficulté d’accès en cas de réparation (nécessitant de rouvrir la tranchée).

C’est pourquoi les gestionnaires de réseau privilégient de plus en plus des techniques non destructrices (forage horizontal dirigé) pour minimiser l’impact sur l’environnement.

Cas concrets d’utilisation

1. Rénovation d’un village historique

Dans un village classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, les autorités ont décidé d’enfouir les réseaux électriques pour préserver l’authenticité des façades. Un réseau aéro-souterrain a été mis en place : les câbles aériens ont été conservés jusqu’au cœur du village, puis raccordés à des câbles souterrains via des coffrets discrets intégrés aux murs anciens.

2. Nouvelle zone d’activités

Une zone industrielle a été construite sur un terrain agricole. Plutôt que d’installer des dizaines de poteaux, le maître d’ouvrage a opté pour un réseau principal aérien, complété par des branchements aéro-souterrains pour chaque bâtiment. Cette solution a réduit les coûts de 30 % par rapport à un enterrage total.

Perspectives d’avenir

À l’horizon 2030, on peut s’attendre à une généralisation accrue des branchements aéro-souterrains, notamment avec :

- L’essor des réseaux intelligents (smart grids) qui nécessitent des connexions fiables et sécurisées ;

- La montée en puissance des voitures électriques, exigeant des raccordements stables et puissants ;

- Les exigences croissantes des plans climat territoriaux.

De plus, les innovations technologiques (câbles supraconducteurs, capteurs intégrés, surveillance par IA) pourraient rendre ces installations encore plus efficaces et autonomes.

Conclusion

Le branchement aéro-souterrain n’est pas simplement une solution technique, mais une réponse adaptée aux défis contemporains de la distribution électrique : sécurité, esthétique, fiabilité et durabilité. En combinant le meilleur des deux mondes — la souplesse du réseau aérien et la robustesse du réseau souterrain —, il permet une transition progressive vers des réseaux plus résilients et plus respectueux de l’environnement.

Que vous soyez un particulier souhaitant raccorder une maison, un promoteur immobilier, ou un élu local, comprendre les enjeux du branchement aéro-souterrain est essentiel pour faire les bons choix techniques et économiques. Avec un accompagnement professionnel et une conformité stricte aux normes, cette solution hybride s’impose comme une étape incontournable de la modernisation des réseaux électriques.