Introduction : Les Réseaux Électriques, Un Géant Invisible au Cœur de Notre Civilisation

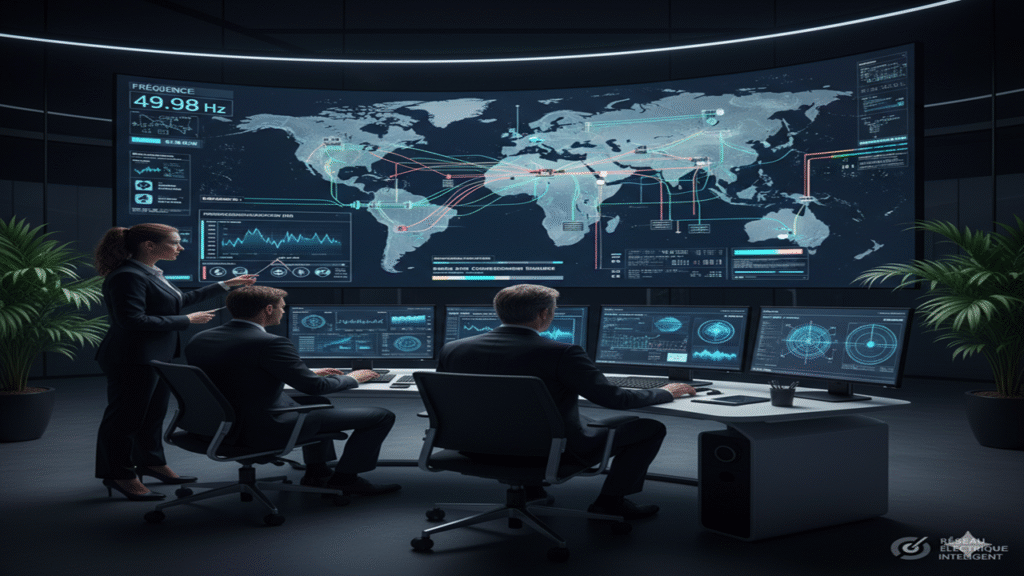

Les réseaux électriques, cette infrastructure tentaculaire et complexe, est l’artère vitale de la société moderne. De l’éclairage domestique à l’alimentation des industries de pointe et des centres de données, il assure la distribution ininterrompue d’une énergie devenue indispensable. C’est une prouesse d’ingénierie qui opère souvent dans l’ombre, mais dont la défaillance, même momentanée, paralyse des régions entières, comme l’ont tragiquement illustré les incidents majeurs passés.

En 2025, le réseaux électriques ne sont plus seulement un système de transport d’énergie de A vers B. Il est au carrefour de défis monumentaux : l’intégration massive des énergies renouvelables (EnR), la numérisation croissante (Smart Grids), et la nécessité absolue de résilience face aux phénomènes climatiques extrêmes et aux cyberattaques. Comprendre son architecture, ses principes de fonctionnement et les stratégies de son pilotage est essentiel pour anticiper les évolutions énergétiques de la décennie.

Cet article propose une plongée exhaustive dans l’univers des réseaux électriques, de leurs fondations historiques aux stratégies de pilotage les plus sophistiquées, en passant par les grandeurs physiques qui régissent leur équilibre. Nous explorerons comment le pilotage en temps réel, la résilience aux incidents, et l’intégration des EnR façonnent le réseau de demain, en mettant l’accent sur les enjeux cruciaux de la décennie.

Table of Contents

Partie 1 : Fondations Historiques et Choix Stratégiques de l’Onde Les Réseaux Électriques

Le réseau électrique tel que nous le connaissons aujourd’hui est le résultat d’une « guerre des courants » et de choix technologiques décisifs pris il y a plus d’un siècle.

L’Héritage du Courant Continu (CC) et l’Avènement du Courant Alternatif (CA):Les Réseaux Électriques

Les premiers réseaux électriques, initiés par des inventeurs comme Edison, reposaient sur le courant continu (CC). Cependant, le CC présentait une faiblesse majeure pour le transport de masse : les lignes étaient le siège de « pertes et de chutes de tension » importantes. Sans moyen facile d’élever la tension, le transport sur de longues distances était inefficace et coûteux.

L’introduction du courant alternatif (CA), défendue par des inventeurs comme Tesla , a révolutionné le secteur grâce à un composant clé : le transformateur.

Le Triomphe du Courant Alternatif (CA) des Réseaux Électriques

Le choix définitif du régime alternatif repose sur plusieurs avantages décisifs, particulièrement en comparaison avec le courant continu:

- Transformation de Tension : Le CA permet l’utilisation de transformateurs pour élever la tension à des niveaux très élevés (Haute Tension) pour le transport, réduisant drastiquement les pertes, puis pour l’abaisser à la consommation. Cette facilité à manipuler la tension est un argument de poids.

- Coupure de Courant Simplifiée : Le courant alternatif passe naturellement par zéro deux fois par période (soit 100 fois par seconde pour 50 Hz), ce qui facilite la coupure des courants et réduit la complexité des dispositifs de protection.

- Production Efficace : Le CA est produit directement par des alternateurs.

- Avantage Économique : Bien que les câbles CA soient plus chers en raison de l’effet de peau , le CA reste plus économique sur de très longues distances (de l’ordre de 1000 km).

L’Impératif du Transport en Haute Tension : Les Réseaux Électriques

Le transport d’électricité sur de longues distances est régi par une équation fondamentale de l’électrotechnique, liée aux pertes par effet Joule. La puissance perdue dans la résistance R de la ligne (PR) s’écrit :

PR=R⋅I2ouPR=R⋅V2⋅cos2ϕP2

Pour acheminer une puissance P avec un minimum de pertes, il est impératif que:

- La tension V soit la plus grande possible (d’où l’existence des lignes THT).

- Le facteur de puissance cosϕ soit le plus proche possible de 1 (ce qui est l’objectif de la gestion de la puissance réactive).

L’Optimisation par le Système Triphasé: Les Réseaux Électriques

Au-delà du choix du courant alternatif, l’adoption du système triphasé (l’utilisation de trois tensions sinusoïdales identiques mais déphasées de 120° ) a apporté des bénéfices structurants:

- Efficacité des Conducteurs : À puissance constante, un système triphasé « trois fils » requiert deux fois moins de volume de conducteurs électriques qu’un système monophasé, offrant un « Facteur 2 » de gain sur le poids, le coût et le gabarit des pylônes.

- Performance des Machines : La puissance massique des machines triphasées (notamment les alternateurs) est supérieure à celle des équivalents monophasés.

- Puissance Continue : Dans un système triphasé équilibré, la « puissance fluctuante » est nulle. L’apport d’énergie électrique est parfaitement continu, ce qui est crucial pour le fonctionnement des actionneurs électriques triphasés, permettant d’éviter les vibrations et le « balourd ».

Partie 2 : Architecture et Organisation des Grands Réseaux Électriques Contemporains

Les réseaux électriques sont des systèmes complexes, maillant le territoire à l’image des vaisseaux sanguins du corps humain.

La Structure Hiérarchique des Niveaux de Tension : Les Réseaux Électriques

Les Réseaux Électriques sont organisés en paliers successifs de tension, normalisés pour des raisons de sûreté et d’efficacité. En Europe, ces niveaux se répartissent comme suit:

| Catégorie de Tension (Noms Standard) | Plage Normalisée | Usage Principal | Analogie Corporelle |

| HTB (Haute Tension B) / THT (Très Haute Tension) | 50 kV à 400 kV | Grand transport national et Interconnexion | Les « Artères Principales » |

| HTA (Haute Tension A) / MT (Moyenne Tension) | 1 kV à 50 kV | Inter-régionale, Répartition Régionale | Les « Artères Secondaires » |

| BT (Basse Tension) | < 1 kV (400 V / 230 V Mono) | Répartition Locale, Distribution et Consommation | Les « Vaisseaux Sanguins » |

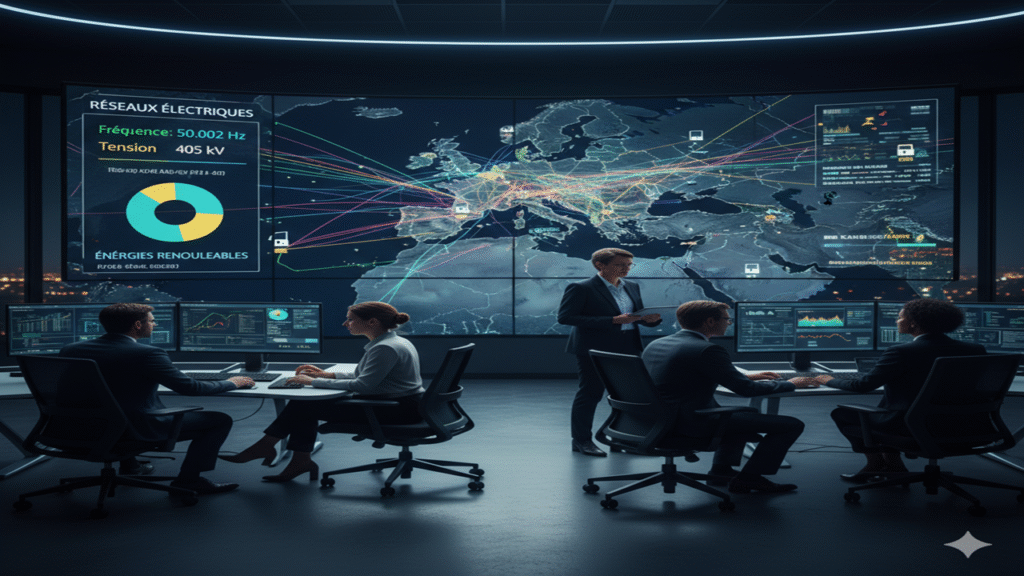

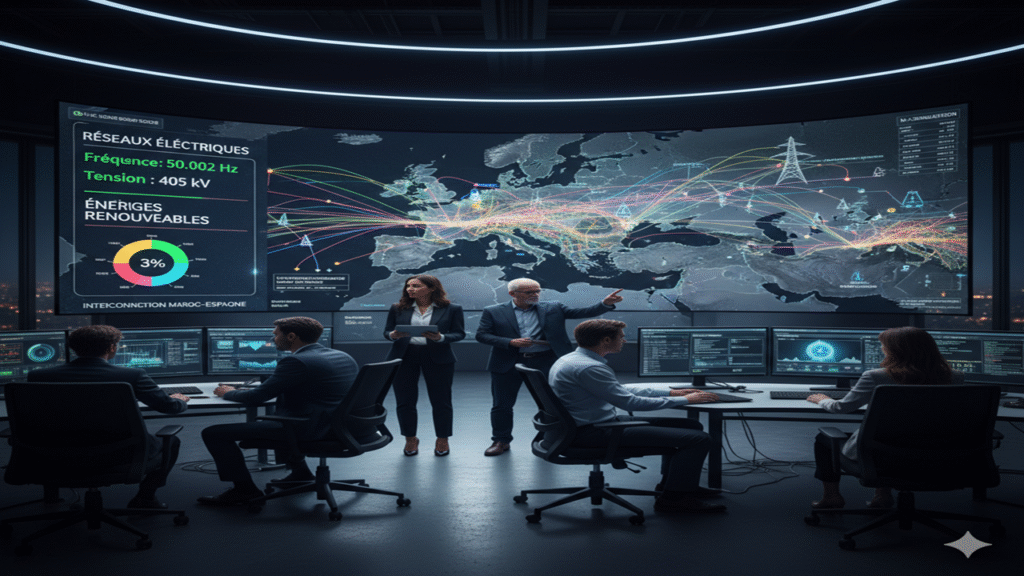

L’Interconnexion Généralisée et l’Échelle Continentale :Les Réseaux Électriques

Aujourd’hui, les réseaux fonctionnent en « interconnexion généralisée » internationale. L’Europe, par exemple, constitue un gigantesque réseau unique dans son fonctionnement normal.

Cette interconnexion répond à un double impératif: Les Réseaux Électriques

- Échanges Commerciaux : Elle permet l’achat et la vente d’électricité entre pays.

- Optimisation de la Production : Elle évite de sur-dimensionner le parc de production de chaque pays, permettant à chacun de bénéficier des réserves des voisins.

Des pays comme le Maroc sont également interconnectés à leurs voisins, formant ainsi un seul et même réseau.

Fréquence et Synchronisme: Les Réseaux Électriques

La fréquence est une caractéristique normalisée, n’affichant que deux valeurs possibles dans le monde : 50 Hz ou 60 Hz.

Le maintien d’une fréquence stable est absolument critique. Il est « LA mesure de l’équilibre ‘production / consommation' ». L’interconnexion exige que tous les alternateurs et toutes les zones du réseau fonctionnent en parfait synchronisme (même fréquence et angle de phase contrôlé). La rupture de synchronisme est l’une des quatre grandes causes de pannes généralisées.

Partie 3 : Le Fonctionnement Normal et les Enjeux de la Stabilité du Réseau

Le fonctionnement quotidien du réseau est une course permanente à l’équilibre et à la maîtrise des flux d’énergie.

1. L’Équilibre Production / Consommation et la Fréquence

Le réseau est régi par une loi de la dynamique fondamentale qui lie l’équilibre des puissances mécaniques et électriques à la vitesse de rotation des alternateurs (et donc à la fréquence):

- Consommation en Hausse (Pelec>PMeca) : Entraîne un freinage des machines et une chute de la fréquence (f).

- Consommation en Baisse (Pelec<PMeca) : Entraîne une accélération des machines et une hausse de la fréquence (f).

Le pilotage de la fréquence est donc la tâche primordiale des opérateurs (dispatchers).

2. La Maîtrise des Tensions et la Puissance Réactive (Q)

La tension en tout point du réseau dépend fortement des transferts de puissance et de la nature des composants (lignes et charges).

- Le Rôle du Réactif : Il ne suffit pas de considérer la résistance ; il faut prendre en compte la puissance réactive (Q), qui circule sur les réseaux et perturbe les tensions.

- L’Impact du Réactif :

- La Compensation : Pour contrer les tendances naturelles des lignes et des charges, les opérateurs réalisent des injections de puissance réactive (positive ou négative) pour maintenir les tensions dans les plages normalisées (le réglage des tensions est crucial pour le matériel et les contrats). Puisque « le réactif se transporte mal », ces actions de compensation doivent être réalisées au plus près des charges.

3. L’Influence de la Structure (Antenne vs. Maillé)

La topologie du réseau est un facteur clé de résilience:

- Réseaux en « Antenne » : Les impédances s’ajoutent, augmentant la sensibilité au réactif et les chutes de tension.

- Réseaux « Maillés » : Les impédances sont en parallèle, ce qui rend la sensibilité au réactif et les chutes de tension moins importantes. Les grands réseaux sont majoritairement maillés pour garantir la sécurité et la flexibilité.

Partie 4 : Sûreté du Système et Gestion des Phénomènes Exceptionnels

La sûreté du système est la priorité absolue, notamment face aux défauts imprévisibles et aux risques de pannes généralisées.

Les Risques Majeurs (État « N-1 » et « N-K »)

Un état de fonctionnement normal est appelé état « N ». Les opérateurs doivent constamment s’assurer de la stabilité du réseau même en cas de défaut.

- Report de Transits : Si une ligne est coupée (état « N-1 »), la puissance qu’elle transportait (« transit ») est reportée sur les lignes restantes du maillage.

- Cascade de Surcharges : Ce report de transit peut entraîner la surcharge d’une ligne voisine (si P>Pmax), provoquant son déclenchement à son tour, et menant à un effet domino dévastateur.

Pour éviter cette cascade, la règle d’or est la règle du « N-K ». Les dispatcheurs simulent la perte de K grandes lignes et interviennent préventivement si l’état « N-K » est jugé dangereux, souvent en ajustant les transits ou les réserves de production.

Les Quatre Causes des Grandes Pannes (Black-Outs)

Les pannes électriques généralisées, ou « Black-Outs », sont généralement causées par l’un des quatre phénomènes suivants, souvent en cascade:

- La Cascade de Surcharges : Déclenchement en chaîne suite à un report de transit.

- L’Écroulement de la Fréquence : Survie généralisée (production insuffisante) menant à l’arrêt des machines. Nécessite un plan de coupures ciblées (délestages).

- L’Écroulement de la Tension : Dépassement des puissances maximales transmissibles des lignes. Nécessite également un délestage.

- La Rupture de Synchronisme : Déconnexion des réseaux ou des groupes de production, souvent après la coupure de grands axes HTB.

Les exemples historiques montrent la rapidité de ces événements. L’incident Europe de 2006, par exemple, a vu le continent se découper en trois zones déconnectées en 30 secondes, suite à un effet domino.

Partie 5 : La Stratégie de Pilotage (Dispatching) en 2025

Le pilotage des réseaux européens (appelé dispatching) est un ensemble d’actions conjointes visant à garantir l’équilibre et la sûreté du système face aux fluctuations.

1. La Prévision Journalière et la Gestion de la Marge

Le pilotage commence par la prévision journalière de la consommation, établie à partir de statistiques et de données météorologiques très fines.

- Rôle de la Prévision : Elle permet de déterminer le « plan de consommation » (la demande anticipée) et de mobiliser les unités de production nécessaires (nucléaire, thermique, EnR, hydraulique).

- Importance de la Marge : Les écarts entre la prévision et la consommation réelle exigent une « importante activité de régulation » des dispatchers. L’enjeu en 2025 est accru par la volatilité des EnR (solaire, éolien), rendant la prévision plus complexe et la gestion des réserves (par exemple, l’hydraulique) plus critique.

2. Le Réglage de la Fréquence (Réserves de Puissance)

Le réglage de la fréquence s’effectue sur trois niveaux hiérarchisés:

- Réglage Primaire : Action immédiate et automatique, effectuée dans les unités de production (régulateurs automatiques) pour compenser les déséquilibres instantanés.

- Réglage Secondaire : Action visant à soutenir le réglage primaire et à minimiser les échanges internationaux non planifiés, maintenant la fréquence au plus proche de sa valeur nominale.

- Réglage Tertiaire : Action visant à reconstituer les réserves de puissance utilisées par les réglages primaire et secondaire. Il est corrélé aux prévisions journalières et assure que les systèmes de régulation ne « n’arrivent pas en butée ».

3. Le Réglage des Tensions et la Compensation Réactive

Le respect des plages de tensions normalisées est une exigence technique et contractuelle. Le réglage des tensions est fortement couplé à la gestion de la puissance réactive (Q).

- Acteurs : Ces actions sont souvent gérées par les « dispatcheurs régionaux » en raison de la nature locale et peu transportable de l’énergie réactive, avec une marge de manœuvre d’environ ±5%.

- Moyens : Les moyens de compensation réactive (condensateurs, inductances, FACTS, etc.) sont utilisés pour contrecarrer les effets inductifs (baisse de tension) et capacitifs (hausse de tension) du réseau et des charges.

Partie 6 : Tendances 2025 – La Révolution du Smart Grid et les Défis de la Transition

En 2025, les réseaux électriques évoluent rapidement, tirés par la transition énergétique et l’impératif d’efficacité.

L’Intégration Massive des Énergies Renouvelables

La production mondiale d’électricité est marquée par l’essor des EnR, dont l’éolien et le solaire. Cette intégration pose des défis majeurs aux réseaux traditionnels, qui ont été conçus pour des centrales de production centralisées et pilotables (nucléaire, thermique).

- Volatilité : Les EnR sont dépendantes d’éléments naturels (vent, soleil), ce qui les rend « difficilement manœuvrables » pour la production de pointe.

- Inertie : Contrairement aux gros alternateurs, les sources EnR n’apportent pas l’inertie physique nécessaire à la stabilisation rapide de la fréquence en cas de déséquilibre. La gestion de l’inertie est un sujet de recherche et de développement de premier plan.

Le Smart Grid et la Distribution Bidirectionnelle

Le concept de Smart Grid (réseau intelligent) est la réponse à ces défis. Il implique une numérisation du réseau pour permettre:

- Une Communication Bidirectionnelle : L’électricité ne circule plus dans un seul sens (production vers consommation). Les « prosumers » (producteurs-consommateurs, par exemple avec des panneaux solaires) injectent de l’énergie dans le réseau BT/HTA, rendant la gestion des flux plus complexe.

- Un Pilotage Distribué : L’intégration de capteurs et d’outils d’analyse d’incidents avancés permet un pilotage plus fin, voire automatisé, des flux d’énergie et de réactif.

Cybersécurité et Résilience

La numérisation du réseau (Smart Grid) et sa dépendance aux systèmes d’information (dispatching) et aux communications (IoT) expose l’infrastructure critique à un nouveau risque : la cyberattaque. En 2025, la résilience ne se limite plus à l’état N-K face aux défauts physiques (foudre, avarie, surcharge ), elle intègre la protection contre la prise de contrôle ou la perturbation des systèmes de commande (dispatchers).

Tableau Récapitulatif : Étapes et Stratégies de la Gestion des Réseaux Électriques

| Étape / Objectif | Stratégie Principale | Grandeurs Clés Concernées | Résultat Attendu / Impact SEO 2025 | Citation Source | |

| I. Planification Préventive (J-K à J-1) | Prévision Journalière (basée sur météo, historique) et Règle du « N-K » (simulation des défauts). | Puissance active (P), Réserves de puissance. | Assurer l’adéquation Production/Consommation et la Sûreté du système face à d’éventuels déclenchements de lignes. | ||

| II. Pilotage en Temps Réel | Réglage Primaire de la Fréquence (automatique sur alternateurs) et Réglage Secondaire (ajustement des échanges). | Fréquence (f). | Maintenir la fréquence à la valeur nominale (50/60 Hz) et garantir l’Équilibre production/consommation. | ||

| III. Maîtrise Locale de la Qualité | Compensation de Puissance Réactive (Q) via l’injection/absorption de réactif. | Tension (V) , Puissance Réactive (Q). | Maintenir les tensions dans les Plages Normalisées (±5% des dispatchers) , et minimiser les pertes (améliorer cosϕ). | ||

| IV. Gestion des Incidents Majeurs | Délestages automatiques/choisis , Déconnexion d’urgence (pour éviter une panne continentale). | Fréquence (f), Tension (V). | Prévenir l’Écroulement total de la fréquence ou de la tension, et éviter la cascade de surcharges. | ||

| V. Évolution du Système | Intégration des Smart Grids et solutions de stockage, Investissement dans les Interconnexions. | Flux d’énergie Bidirectionnels, Données en temps réel. | Augmenter la Résilience et l’Efficacité pour accueillir l’énergie volatile des ENR. |

Conclusion : Vers Réseaux Électriques Décarbonés et Intelligents

Le réseau électrique est en pleine mutation. Après avoir consolidé les choix technologiques (CA, triphasé, HT) qui ont assuré son essor au XXe siècle, il se trouve aujourd’hui face au défi de la décarbonation. L’année 2025 marque une accélération de l’intégration des énergies renouvelables et des technologies numériques.

Le pilotage des réseaux exige désormais une sophistication sans précédent, conjuguant la règle de sûreté N-K avec des mécanismes de réglage à trois niveaux de la fréquence. Les dispatchers doivent jongler entre des unités puissantes mais lentes (nucléaire) et des sources rapides mais volatiles (EnR). La résilience du réseau dépendra de sa capacité à gérer le flux bidirectionnel d’énergie, à maîtriser le facteur de puissance et à éviter les scénarios de pannes en cascade.

L’interconnexion internationale, déjà un pilier de la stabilité et de l’optimisation économique, deviendra encore plus essentielle pour lisser la production intermittente à l’échelle continentale. En définitive, le réseau de demain sera plus maillé, plus intelligent (Smart Grid), et sa stabilité reposera sur un contrôle toujours plus fin des grandeurs électriques fondamentales : la Puissance, la Fréquence et la Tension.

FAQ Basées sur le Contenu du Document :Réseaux Électriques

Q1 : Pourquoi la très haute tension (THT) est-elle utilisée pour le transport de l’électricité ?

R : Le transport d’électricité se fait en très haute tension afin de minimiser les pertes par effet Joule. La puissance perdue dans la ligne est inversement proportionnelle au carré de la tension (PR∝V21). En élevant la tension (par exemple, à 400 kV en HTB ), on peut acheminer la même quantité de puissance avec des courants beaucoup plus faibles, réduisant ainsi considérablement les pertes en ligne.

Q2 : Quelle est la principale fonction de la fréquence dans un réseau électrique et pourquoi est-elle si importante ?

R : La fréquence est LA mesure de l’équilibre entre la production et la consommation sur le réseau. Lorsque la consommation dépasse la production, les alternateurs ralentissent, et la fréquence chute. Inversement, si la production dépasse la consommation, la fréquence augmente. Le maintien de la fréquence (normalisée à 50 Hz ou 60 Hz ) est la principale mission du pilotage (dispatching) , car son écroulement peut provoquer une panne généralisée (black-out).

Q3: Qu’est-ce que la « règle du N-K » et quel est son rôle dans la sûreté du réseau ?

R : La règle du « N-K » est une stratégie de sûreté préventive. Elle consiste, pour les dispatcheurs, à simuler la perte de K lignes (ou composants) importantes parmi les N lignes actuellement en fonctionnement. Son rôle est d’assurer que le réseau est suffisamment robuste pour éviter l’effet domino (cascade de surcharges) si un ou plusieurs défauts imprévisibles surviennent (par exemple, K=1 ou K=2 déclenchements de ligne). Si la simulation révèle un état dangereux, les opérateurs interviennent préventivement.

Q4 : Pourquoi les réseaux électriques modernes ont-ils définitivement choisi le courant alternatif (CA) plutôt que le courant continu (CC) ?

R : Le choix s’est imposé grâce au transformateur. Le courant alternatif permet d’utiliser des transformateurs pour élever et abaisser la tension facilement, ce qui est indispensable pour le transport en très haute tension sur de longues distances afin de minimiser les pertes. Le CA offre également une facilité de coupure des courants (grâce au passage naturel par zéro de la tension) et est directement produit par les alternateurs