Introduction : Réglementation Technique des Réseaux de Électrique

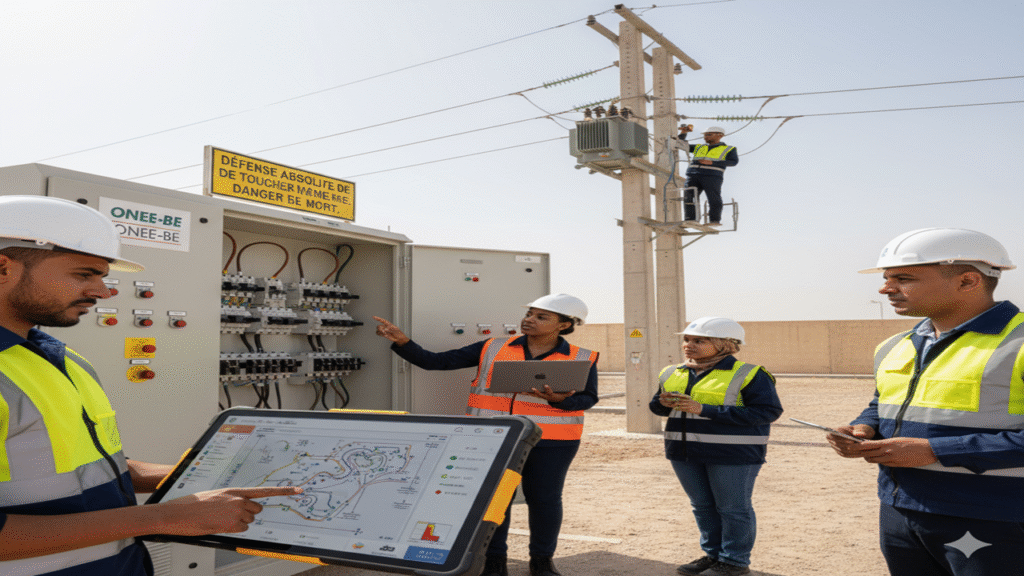

Réglementation Technique des Réseaux de Électrique, maillon vital de toute économie moderne, fait face à une transformation sans précédent. L’intégration massive des énergies renouvelables intermittentes, la prolifération des véhicules électriques et l’exigence croissante de qualité de service transforment les réseaux traditionnels en Smart Grids ou Réseaux Intelligents. Pour l’exploitant, la pérennité de l’ouvrage et la sécurité des personnes et des biens reposent sur la maîtrise et le respect d’une réglementation technique rigoureuse.

Cet article explore les fondements réglementaires et techniques du dimensionnement des Réseaux de Distribution HTA (Moyenne Tension) et BT (Basse Tension), en analysant comment les principes établis s’adaptent aux défis de l’année 2025, notamment l’optimisation des topologies, la gestion des contraintes climatiques extrêmes et l’impératif de la qualité de service.

Table of Contents

1. Le Distributeur : Du Fournisseur au Garanti de la Qualité de Service pour Réglementation Technique des Réseaux de Électrique

L’objectif fondamental des distributeurs d’énergie électrique est double : fournir l’énergie et garantir la qualité de service.

1.1 Les Piliers du Métier de la Distribution

Le distributeur s’engage sur plusieurs fronts pour assurer un service optimal:

- Continuité et Qualité de Service : Réduire le nombre et la durée des coupures et éviter les perturbations de tension et de fréquence. Le critère du Degré d’Indisponibilité Moyenne du Système (DMS), qui mesure le temps cumulé annuel durant lequel un client est privé d’électricité, devient un indicateur clé.

- Sécurité des Biens et des Personnes : Un impératif réglementaire absolu.

- Souplesse et Confort d’Exploitation : Assurer des manœuvres et interventions efficaces et sécurisées.

- Compétitivité Commerciale : Optimiser les coûts d’installation et d’exploitation.

1.2 La Classification des Défauts et l’Analyse Prédictive

La nature des défauts est intrinsèquement liée au type de réseau, une distinction cruciale pour l’optimisation des stratégies de maintenance prédictive, une tendance forte en 2025.

| Type de Réseau | Nature des Défauts | Durée de la Coupure | Stratégie Clé (2025) |

| Aérien | Majoritairement fugitifs (Foudre, vent, branches d’arbre, oiseaux, vandalisme) | Brève (quelques 100 ms) | Installation de réenclencheurs et télécommande des interrupteurs. |

| Souterrain | Majoritairement permanents | Longue (quelques minutes à heures) | Réseau en boucle ouverte pour un secours rapide et utilisation de détecteurs de défauts. |

L’analyse statistique des incidents (classification, codification, fréquence d’occurrence) est essentielle. Elle permet de déterminer les causes, d’étudier la performance des différentes topologies et d’orienter les décisions de conception et d’exploitation.

2. Les Topologies des Réseaux : Choix Stratégiques pour la Distribution MT

La topologie d’un réseau de distribution MT est le résultat d’un arbitrage entre la qualité de service souhaitée et les contraintes technico-économiques du site.

2.1 Critères de Choix et Facteurs d’Influence

Le choix d’une topologie est guidé par l’adéquation avec la densité de charge (MVA/Km2) et les contraintes géographiques.

| Densité de Charge | Milieu | Topologie Recommandée | Type de Distribution | |

| Faible (<1 MVA/Km2) | Rural/Périurbain | Radial | Aérienne | |

| Forte (≥5 MVA/Km2) | Urbain/Suburbain | Boucle Ouverte | Souterraine ou Aéro-souterraine |

Le choix de la topologie impacte directement des éléments fondamentaux de la conception:

- Tension de service : Par exemple, 22 KV au Maroc. Le choix est un compromis entre les coûts de réalisation et d’exploitation.

- Valeur maximale du courant de défaut à la terre : 300 A en aérien et 1000 A en souterrain.

- Schéma de liaison à la terre et coordination des isolements.

- Mode d’exploitation : Manuel, automatique ou téléconduit. L’évolution vers la téléconduite permet une reconfiguration rapide en cas de défaut, réduisant considérablement le temps de coupure.

2.2 Topologies MT Détaillées

Schéma Radial (ou en Antenne)

- Principe : Une seule voie d’alimentation. Arborescence à partir des postes HT/MT ou MT/MT.

- Points Forts : Simplicité, faible coût d’installation.

- Points Faibles : Qualité de service limitée, toute coupure sur l’artère provoque l’interruption de l’alimentation en aval.

Schéma Boucle Ouverte (ou Coupure d’Artère)

- Principe : Deux chemins électriques possibles vers le point de consommation, avec un seul effectif en permanence. Un point d’ouverture est maintenu dans la boucle.

- Points Forts : Haute qualité de service due à la possibilité de secours rapide par basculement (bouclage).

- Points Faibles : Coûts d’installation plus élevés, exploitation nécessitant des manœuvres plus nombreuses.

Schéma Double Dérivation

- Principe : Réseau MT dédoublé (circuits A et B), chaque poste MT/BT étant raccordé aux deux câbles avec un automatisme local pour la permutation automatique en cas d’absence de tension.

- Avantage : Assure une très haute continuité de service avec un temps de coupure (tr) faible (5 à 25 secondes).

3. L’Infrastructure Physique des Postes et Appareillage pour la Réglementation Technique des Réseaux de Électrique

L’infrastructure physique des réseaux de distribution se décline en ouvrages spécifiques, assurant la transformation et la gestion du flux électrique.

3.1 Les Postes de Transformation Publics (HT/MT à MT/BT)

Un poste assure la transition entre deux niveaux de tension et/ou alimente l’utilisateur final.

| Type de Poste | Fonction | Caractéristiques et Équipements | |

| Poste HT/MT | Passage de la Haute Tension (HT) du réseau de répartition à la Moyenne Tension (MT) du réseau de distribution. | Généralement deux arrivées HT, deux transformateurs HT/MT, et des départs MT (aériens et/ou souterrains). | |

| Poste MT/MT | Démultiplication des départs MT ou passage entre deux niveaux de MT (si existants). | Deux arrivées MT et plusieurs départs MT, avec ou sans transformateurs selon la fonction. | |

| Poste MT/BT | Passage de la MT (22 KV au Maroc) à la Basse Tension (220/380 V). | Équipement MT (Interrupteur, non disjoncteur) , transformateur MT/BT, tableau des départs BT, génie-civil (préfabriqué ou béton). |

3.2 L’Appareillage MT : Sectionnement, Commande et Protection

L’appareillage MT (disjoncteurs et interrupteurs) assure les trois fonctions essentielles du réseau:

- Sectionnement : Isoler une partie du réseau pour le travail en toute sécurité.

- Commande : Ouvrir ou fermer un circuit dans des conditions normales.

- Protection : Isoler une partie du réseau en situation anormale (défaut).

- Disjoncteur MT : Fonction principale de protection, assurant également la commande et, selon son installation, le sectionnement.

- Interrupteur MT : Fonction principale de commande, assurant également le sectionnement. L’utilisation d’interrupteurs télécommandés sur les réseaux aériens permet les opérations de reconfiguration rapides sans déplacement de l’exploitant (téléconduite).

4. la Réglementation Technique des Réseaux de Électrique Le Dimensionnement Physique des Lignes : Sécurité et Résilience Climatique

Le dimensionnement des lignes, qu’il soit électrique, mécanique ou géométrique, est encadré par la réglementation technique pour assurer la sécurité et la pérennité de l’ouvrage.

4.1 Dimensionnement Géométrique et Sécurité (HTA Aérien)

La protection contre les contacts directs est assurée par l’éloignement, qui est un ensemble de distances minimales réglementaires à respecter en toutes circonstances.

La distance minimale D est définie par la formule : D=b+t.

- Distance de base (b) : Déterminée par l’encombrement et l’affectation du sol (terrains ordinaires, voies de circulation, constructions).

- Distance de tension (t) : Fonction de la tension entre phases (U) et de la probabilité qu’une personne ou un objet se trouve à la distance de base. Trois cas de probabilité sont prévus : faible (t1), moyenne (t2), et forte (t3).

Exemples de Distances Minimales HTA (22 KV): Réglementation Technique des Réseaux de Électrique

| Nature du Surplomb | Formule Réglementaire | Distance Usuelle (22 kV) | ||

| Terrains Ordinaires | b+t1 avec b=6 | 6,00 m | ||

| Terrains Agricoles | b+t2 avec b=6 | 6,00 m | ||

| Voies Normales | b+t3>8 avec b=6 | 8,00 m | ||

| Aux Constructions (Température de répartition) | b+t3 avec b=2 | 2,50 m |

4.2 Dimensionnement Électrique et Thermique

Le dimensionnement électrique est basé sur l’Intensité Maximale Admissible en Régime Permanent (IMAP). L’IMAP est la valeur de courant qui maintient la température du conducteur en dessous d’une valeur limite, évitant le vieillissement prématuré des matériaux et l’accroissement des flèches susceptible de provoquer un amorçage.

- Température Maximale Admissible (TMA) : 55∘C pour le HTA (22 kV) et 70∘C pour le HTA (60 kV). Le choix est contraint par la tenue des conducteurs (ex: 120∘C pour l’Almélec) et la tenue des manchons de jonction.

- Gestion des Surcharges : L’Intensité Maximale admissible pendant une Surcharge Temporaire (IS) permet d’augmenter momentanément l’intensité (durée limitée à 20-30 min) en cas d’incident sur le réseau, afin de basculer la charge vers d’autres ouvrages.

4.3 Dimensionnement Mécanique : Le Défi Climatique

Le dimensionnement mécanique consiste à calculer la résistance des ouvrages (câbles, supports, fondations) face aux efforts permanents (poids propre, tension) et aux efforts occasionnels (vent violent, givre, neige).

Le maître d’œuvre choisit des degrés de sévérité climatique (zones de vent, surcharge de givre) pour justifier le dimensionnement et le coût de l’ouvrage.

Le Coefficient de Sécurité (K) est le rapport entre l’effort ultime (ruine ou déformation permanente) et l’effort conventionnellement exercé. Il intègre les incertitudes de calcul et la dispersion des caractéristiques des matériaux.

5. Les Réseaux BT et Câbles Torsadés et Sécurité du Voisinage : Réglementation Technique des Réseaux de Électrique

Les lignes BT sont caractérisées par l’utilisation de câbles torsadés isolés et des règles d’éloignement simplifiées par rapport au HTA.

5.1 Caractéristiques Techniques du Réseau BT Torsadé

- Câble Torsadé BT : Composé de 3 phases en aluminium (sections 16 à 70 mm²), un neutre porteur en Almélec (54,6 mm²), et une phase en aluminium (16 mm²) pour l’éclairage public.

5.2 Distances d’Éloignement BT

La distance d’éloignement D est égale à la distance de base b, l’isolation du câble assurant une partie de la protection.

Réglementation Technique des Réseaux de Électrique

| Nature du Surplomb/Voisinage | Distance Minimale (D) | Conditions/Notes | ||

| Terrains Ordinaires ou Agricoles | 5 m | D=h+1 m si engins de grande hauteur (h). | ||

| Voies de Circulation Publique | 6 m (Voies normales), 8 m (Autoroute). | Angle minimal de traversée : 7∘. | ||

| Voisinage d’Arbres et Obstacles | 0 m | Nécessité de se prémunir contre la détérioration mécanique de l’isolant. | ||

| Voisinage d’une Ligne de Télécommunication (Croisement) | 1 m | La ligne électrique BT doit être au-dessus de la ligne de télécommunication. | ||

| Voisinage avec Ligne HTA (Même support) | 1 m | Nécessite un dispositif avertisseur HTA sur le support et une isolation BT d’au moins 6000 V. |

6. L’Impératif de la Cybersécurité et des Réseaux Intelligents (Tendance 2025):Réglementation Technique des Réseaux de Électrique

Bien que le document soit fortement axé sur la réglementation physique et mécanique, l’évolution vers la téléconduite et les Réseaux Intelligents (Smart Grids), mentionnée à plusieurs reprises, fait de la cybersécurité une préoccupation majeure pour 2025.

6.1 Le Rôle Accru de la Téléconduite

La gestion des réseaux MT/BT s’effectue de plus en plus par télécommande à partir de centres de conduite. Les nouveaux centres informatisés fournissent des informations en temps réel (schémas, descriptif géographique) et un historique des événements enregistré automatiquement.

Cette automatisation s’appuie sur des matériels spécifiés pour la téléconduite et la détection de défauts, mais introduit une nouvelle vulnérabilité : la sécurité des systèmes d’information et de communication (SCADA/DMS).

6.2 Protection Contre les Perturbations Externes

Les lignes électriques peuvent induire des perturbations (tensions longitudinales, harmoniques) dans les lignes de télécommunication, nécessitant un respect strict des distances de parallélisme et des valeurs maximales admises (60 V en fonctionnement normal).

Parallèlement, les canalisations de transport de fluides inflammables (hydrocarbures, gaz) doivent être protégées contre les tensions induites en cas de défaut à la terre, limitées à la tenue diélectrique des joints isolants (5000 V maximum sur le revêtement).

7. Prises de Terre et Protection contre les Contacts Indirects: Réglementation Technique des Réseaux de Électrique

La mise à la terre est un dispositif de sécurité essentiel pour la protection des personnes et du matériel.

7.1 Fonctions de la Prise de Terre

Le rôle d’une prise de terre est de permettre l’écoulement d’un courant de toute origine (choc de foudre, courant de défaut à 50 Hz) et d’assurer le maintien de la sécurité des personnes (maîtrise des tensions de toucher et de pas), la protection du matériel et d’un potentiel de référence.

Une prise de terre peut être utilisée pour:

- La mise à la terre des dispositifs de protection (parafoudres).

- La mise à la terre du neutre.

- La mise à la terre des masses.

7.2 Mesures de Sécurité

- Protection des personnes : Lors de l’écoulement d’un courant de défaut à la terre, les différences de potentiel (tension de toucher au pied du pylône, tension de pas entre deux points du sol) ne doivent pas conduire à des accidents.

- Pylônes métalliques : Ils sont obligatoirement mis à la terre.

- Réseau BT : Le conducteur neutre doit être mis à la terre en plus d’un point dès que la ligne dépasse 100 m, avec une moyenne minimale de 1 mise à la terre par 200 m de longueur de ligne.

Tableau Récapitulatif : Étapes et Stratégies pour Réglementation Technique des Réseaux de Électrique

| Phase/Objectif | Étape Clé (Réglementation et Technique) | Stratégie d’Optimisation (2025 – Smart Grid) |

| Conception/Topologie | Choisir la topologie (Radial/Boucle Ouverte) en fonction de la densité de charge (MVA/Km2) et du milieu (Rural/Urbain). | Prioriser la Boucle Ouverte/Double Dérivation dans les zones critiques pour la résilience. Intégrer la téléconduite dès la conception (choix des interrupteurs télécommandés). |

| Dimensionnement Physique | Calculer la distance d’éloignement D=b+t (HTA) ou D=b (BT) pour les contacts directs. Respecter les distances minimales au sol et aux constructions. | Utiliser des solutions de câbles isolés (torsadés BT) et souterrains pour réduire les contraintes d’éloignement et les impacts esthétiques en milieu urbain. |

| Dimensionnement Thermique | Déterminer l’IMAP en fonction de la TMA (55∘C pour 22 kV) et des conditions climatiques (Vent faible V=1m/s, Solaire). | Mettre en œuvre le calcul de l’IS pour les surcharges temporaires, améliorant la capacité de report de charge en cas de défaut. |

| Dimensionnement Mécanique | Définir la résistance des ouvrages selon les hypothèses climatiques A, B et Givre et appliquer les coefficients de sécurité (K ≈2 pour Vent/Température, K ≈1 pour Givre). | Utiliser des modèles météorologiques localisés pour affiner les zones de sévérité (vent fort, givre) et optimiser le dimensionnement des supports, réduisant les surcoûts inutiles. |

| Sécurité/Protection | Assurer la mise à la terre des masses et du neutre. Protéger contre les surtensions (foudre) avec des parafoudres. | Intégrer des systèmes de protection numérique pour une détection et une isolation plus rapides des défauts (réduction du DMS). |

Conclusion : Réglementation Technique des Réseaux de Électrique

La réglementation technique des réseaux de distribution n’est pas statique ; elle est le socle qui permet l’évolution de l’infrastructure face à des défis toujours plus complexes. Le respect des règles de dimensionnement (électrique, mécanique et géométrique) est la garantie de la sécurité des personnes et de la fiabilité de l’alimentation. L’avenir des réseaux de distribution en 2025 passe inévitablement par une combinaison de rigueur réglementaire sur le physique (maîtrise du vent, du givre et des distances d’éloignement) et d’intelligence opérationnelle (téléconduite, gestion des défauts fugitifs, cybersécurité). Seule cette approche hybride permettra de répondre à l’impératif de la qualité de service dans un environnement énergétique de plus en plus dynamique et interconnecté.

FAQ (Foires aux Questions): Réglementation Technique des Réseaux de Électrique

1. Quelle est la distinction principale entre les défauts sur les réseaux aériens et les réseaux souterrains, et son impact sur l’exploitation ?

Sur les réseaux aériens, les défauts sont majoritairement fugitifs (dus à la foudre, au vent, etc.), entraînant des coupures brèves de l’ordre de quelques 100 ms et nécessitant l’usage de réenclencheurs. Sur les réseaux souterrains, les défauts sont majoritairement permanents, impliquant une coupure longue nécessitant une intervention humaine pour la réparation. Cette distinction oriente le choix des dispositifs de protection et des stratégies de maintenance.

2. Quel est le principe de la distance de tension dans la formule de calcul des distances minimales pour les lignes HTA aériennes ?

La distance minimale D est calculée par D=b+t, où t est la distance de tension. Cette composante t est fonction de la tension entre phases (U) et de la probabilité qu’une personne ou un objet se trouve à la distance de base b (faible t1, moyenne t2, forte t3). Elle permet d’assurer l’isolement électrique en permanence et sous contraintes exceptionnelles (surtensions).

3. Quelles sont les valeurs de la température maximale admissible (TMA) pour le dimensionnement des lignes HTA au Maroc ?

Les températures maximales de fonctionnement retenues sont de 55∘C pour le HTA (22 kV) et 70∘C pour le HTA (60 kV). Ces valeurs sont choisies pour garantir la pérennité de l’ouvrage en évitant le vieillissement trop rapide des câbles et des manchons, ainsi que l’accroissement des flèches.

4. Quelle est l’importance de la mise à la terre du neutre sur les lignes aériennes Basse Tension (BT) ?

Le conducteur neutre sur les lignes aériennes BT doit être mis à la terre en plus d’un point dès que la ligne dépasse 100 mètres. Le nombre moyen de mises à la terre ne doit pas descendre en dessous de 1 par 200 mètres de longueur de ligne. Cette disposition fait partie de la protection contre les surtensions.