Introduction:Structure Métallique des Pylônes Électriques

Structure Métallique des Pylônes Électriques , ces figures familières qui jalonnent nos paysages, représentent bien plus que de simples structures métalliques. Ils sont, littéralement et figurativement, l’épine dorsale de nos réseaux de transport d’électricité. À l’aube de 2025, alors que la transition énergétique vers des sources renouvelables s’accélère et que les réseaux intelligents (Smart Grids) deviennent la norme, la conception, la maintenance et l’optimisation de ces géants d’acier sont plus cruciales que jamais. L’ingénierie qui se cache derrière ces structures est un mariage complexe de mécanique, d’électrotechnique et de science des matériaux, visant à garantir la sécurité, la fiabilité et la résilience de l’approvisionnement en énergie.

Un pylône n’est pas une simple tour ; c’est un dispositif conçu pour supporter les conducteurs d’une ligne aérienne par l’intermédiaire d’isolateurs. Sa mission principale est de maintenir les câbles à une hauteur suffisante du sol, en tenant compte de la flèche maximale, et de résister aux charges qui lui sont appliquées dans toutes les hypothèses climatiques et réglementaires.

Dans cet article fleuve, nous allons plonger au cœur de la structure métallique des pylônes électriques, des fondations aux têtes de ligne, en passant par les matériaux ultra-performants qui caractérisent les réseaux du futur. Nous explorerons les différents types de supports, leurs fonctions spécifiques (alignement, angle, arrêt), la science du dimensionnement des câbles et des assemblages boulonnés, et les méthodes de montage les plus innovantes et durables de 2025.

Chapitre 1 : Typologie et Fonction des Pylônes Électriques

Le terme technique pour ces structures est « support », un terme générique qui englobe plusieurs catégories de dispositifs. La classification des supports répond à des besoins de tension, de hauteur et de fonction spécifiques dans le réseau de transport et de distribution.

A. La Distinction par Hauteur et Tension

Les Pylônes Électriques des lignes électriques se classent principalement en trois grandes catégories, déterminées par leur hauteur et la tension électrique qu’ils sont destinés à porter.

1. Les Poteaux de Faible Hauteur (Basse et Moyenne Tension)

Ces structures sont souvent les plus discrètes et sont destinées aux réseaux de distribution de proximité, gérant les lignes de basse et moyenne tension.

- Constitution : Ils sont majoritairement monopodes (à fût unique) et peuvent être construits en bois, en béton, ou en métal (souvent en tôle pliée de section hexagonale).

- Disposition : Ils peuvent être installés seuls, jumelés, ou disposés en portique pour supporter un plus grand nombre de conducteurs ou pour des besoins de résistance accrus.

2. Les Poteaux de Grande Hauteur (Haute et Très Haute Tension)

Dédiés aux lignes qui transportent l’énergie sur des distances plus longues, ils opèrent à des niveaux de tension plus élevés.

- Dimensions : Leur hauteur varie généralement de 26 à 40 mètres.

- Matériaux : Ils peuvent être en bois (notamment le sapin), en béton précontraint (souvent en 2 à 3 éléments assemblés), ou en métal (tôle pliée de section hexagonale, emboîtable).

- Configuration : Tout comme les poteaux de faible hauteur, ils sont souvent monopodes, mais peuvent être disposés en portique pour optimiser l’espace et la charge.

3. Les Pylônes Métalliques en Treillis : Les Géants du Réseau

Ce sont les structures les plus imposantes et les plus visibles, caractéristiques des réseaux de transport d’énergie de grande puissance et des très hautes tensions (THT).

- Assemblage : Ils sont constitués d’éléments métalliques (barres, cornières) assemblés par boulons, ce qui permet une flexibilité dans la conception et une résistance exceptionnelle.

- Base et Fondation : La majorité de ces supports sont tétrapodes (quatre pieds) avec une section carrée ou rectangulaire. Ils sont ancrés au sol par quatre massifs de fondation en béton armé ou non armé.

B. L’Anatomie du Pylônes Électriques en Treillis

Un pylône métallique en treillis se décompose en deux parties fonctionnelles distinctes : la tête et le fût.

1. La Tête (Le « Cerceuil » d’Armement)

La tête est la partie supérieure du pylône dont la fonction est de soutenir les câbles de garde et les conducteurs de la ligne électrique. Son design est un compromis critique entre plusieurs contraintes:

- Résistance Mécanique : Elle doit absorber les hypothèses de calcul de l’ouvrage (vent, glace, tension des câbles).

- Contraintes Électriques : Le dimensionnement doit respecter les distances minimales d’isolement requises par la tension de la ligne (claquage, contournement).

- Contraintes Géométriques : Elle doit permettre la configuration optimale des conducteurs et des câbles de garde, tout en assurant les distances minimales à la masse (la structure métallique elle-même).

2. Le Fût (Le Corps de Transfert de Charge)

Le fût a pour rôle essentiel de maintenir la tête et les câbles à une hauteur réglementaire au-dessus du sol.

- Fonction Structurale : Il transmet au sol, par l’intermédiaire des fondations, l’intégralité des efforts dus aux charges horizontales et verticales appliquées sur les câbles et le pylône (vent sur les structures, poids des câbles et des éventuelles surcharges climatiques).

- Forme Standard : Pour les pylônes tétrapodes, le fût prend souvent la forme d’un tronc de pyramide de section rectangulaire ou carrée, une forme qui se rapproche d’un solide d’égale résistance pour une efficacité maximale du matériau.

- Variantes du Fût : Il peut également se présenter sous d’autres formes structurelles : un mât en croisillons de section carrée haubané, un portique simple (deux mâts) haubané ou non, ou encore un portique en « V » (deux mâts convergents).

C. La Classification Fonctionnelle (Rôle dans la Ligne)

La classification par famille est intimement liée au rôle que joue le pylône le long de la ligne électrique. Une famille de pylône est définie comme un ensemble de supports dont les silhouettes sont voisines, mais qui présentent des résistances mécaniques distinctes. La standardisation de ces familles est un avantage majeur pour la conception, l’exploitation, la construction et la maintenance du réseau.

Les trois principaux types fonctionnels sont requis pour constituer une famille normalisée:

| Type de Pylône | Fonction et Chaîne d’Isolateurs | Résistance aux Angles | Caractéristiques Clés |

| Pylône d’Alignement | Chaînes d’isolateurs de suspension | Angle faible (0 à 5∘ maximum) | Supporte principalement les charges verticales. Peut être utilisé en angle faible si les portées adjacentes ne dépassent pas 300 m. |

| Pylône d’Angle Faible | Chaînes d’isolateurs d’ancrage | Angle modéré (0∘ à 30∘) | Utilisé comme support d’angle et comme support anti-cascade (pour limiter la longueur d’un canton à 10 km, offrant une sécurité renforcée). Capable de supporter une différence de tension longitudinale (10 à 15%). |

| Pylône d’Angle Fort/Arrêt | Chaînes d’isolateurs d’ancrage | Angle élevé (entre 30∘ et 60∘ maximum) | Utilisé pour les changements de direction majeurs. Sert également de support d’arrêt terminal (arrêt complet de la ligne d’un seul côté, en l’absence de tous les câbles sur le côté opposé). Capable de supporter une forte différence de tension longitudinale (10 à 15%). |

D. La Classification par Armement des Pylônes Électriques (Disposition des Conducteurs)

L’armement d’un pylône fait référence à la disposition géométrique des conducteurs et, accessoirement, des câbles de garde. Il existe deux grandes classes de configuration:

1. Système à Phases Étagées (Niveaux Différents)

Dans ce système, les conducteurs sont disposés à des étages distincts, optimisant la verticalité et réduisant l’emprise au sol. Les types les plus connus sont :

- Pylône Triangle : Configuration triangulaire des conducteurs.

- Pylône Drapeau : Les conducteurs sont alignés d’un seul côté du fût.

- Pylône Danube : Combinaison de niveaux, souvent avec une traverse longue en haut et des bras latéraux.

- Double Drapeau, Double Triangles, Tonneau, Muguet : Variantes adaptées à différentes contraintes de tension et de charge.

2. Système à Nappe Horizontale (Même Niveau ou Peu Différent)

Les conducteurs sont disposés au même niveau ou à des niveaux très proches. Ce type est souvent privilégié pour minimiser la hauteur de la structure au détriment de l’emprise latérale.

- Pylône Nappe Horizontale

- Pylône « Chat » (simple ou double terne)

- Pylône « Chaînette » (souvent sous forme de portique)

- Pylône « Trianon » (portique horizontal et bas).

Chapitre 2 : La Science des Conducteurs et des Câbles de Garde pour les Pylônes Électriques

Le choix des câbles est fondamental, car il détermine non seulement la capacité de transport d’énergie de la ligne, mais également les charges appliquées sur le pylône, influençant ainsi toute la conception mécanique de la structure.

A. Les Conducteurs de Phase : Un Choix Stratégique

Les conducteurs des lignes haute tension sont choisis pour leur conductivité, leur légèreté et leur résistance à la traction. Les plus couramment utilisés sont des composites à base d’aluminium:

Les conducteurs AAAC (Almélèc) sont de plus en plus privilégiés pour leurs nombreux avantages techniques par rapport aux ACSR (Al-AC). Leur légèreté permet des pylônes plus légers ou des portées plus longues, réduisant ainsi le nombre de supports requis. Le seul inconvénient noté est leur légèreté qui les rend plus sensibles au balancement (mouvements induits par le vent), un facteur à prendre en compte dans le dimensionnement de la tête de pylône.

B. Le Rôle Multiforme des Câbles de Garde (CDG)

Les câbles de garde jouent un rôle vital non seulement dans la protection de la ligne, mais aussi dans la qualité de service et la sécurité de l’exploitation.

- Protection Contre la Foudre : Ils protègent les conducteurs de phase contre les coups de foudre directs, réduisant ainsi le nombre de défauts sur les lignes HT.

- Interconnexion des Mises à la Terre : Ils assurent la liaison entre les mises à la terre des différents supports, ce qui réduit la résistance totale en cas de défaut monophasé et améliore le fonctionnement des dispositifs de protection.

- Sécurité des Personnes : Ils diminuent l’élévation du potentiel des supports lors d’un défaut, répartissant le courant monophasé sur plusieurs prises de terre, et améliorent ainsi la sécurité des personnes à proximité.

- Réduction de l’Induction : Ils diminuent l’induction dans les circuits de télécommunication ou les canalisations enterrées parallèles à la ligne aérienne.

Le choix du nombre (0, 1 ou 2) et du type de CDG est basé sur l’étude du taux d’amorçage aux coups de foudre et la géométrie du pylône. Les considérations mécaniques (flèche inférieure ou égale à celle des conducteurs de phase) et électriques (tenue au courant de court-circuit) sont déterminantes. En raison de leur résistance mécanique et de leur bonne tenue au court-circuit, les câbles ACSR sont très souvent utilisés comme Câbles de Garde (CDG).

Chapitre 3 : Les Calculs Théoriques et les Efforts sur Pylônes Électriques

Le dimensionnement d’un pylône est un processus d’ingénierie rigoureux basé sur la décomposition des charges appliquées dans un référentiel tridimensionnel (trois directions orthogonales). Par convention, les axes sont définis comme suit:

- Face élévation (Transversale) : Face perpendiculaire à l’axe de la ligne.

- Face profil (Longitudinale) : Plan parallèle à la ligne.

A. Les Charges de Référence

Les efforts agissant sur un pylône sont ramenés à trois composantes par câble et par portée adjacente, avant d’être cumulés sur l’ensemble des câbles et des portées.

- Charges Verticales (VA) : Elles sont principalement dues au poids propre des conducteurs et des éventuelles surcharges climatiques (givre), ainsi qu’à la composante verticale des tensions des conducteurs de part et d’autre du support.

- Charges Horizontales Transversales (TA) : Elles proviennent de l’action du vent soufflant transversalement sur les conducteurs (et le pylône lui-même). Elles sont particulièrement importantes sur les pylônes de suspension.

- Charges Horizontales Longitudinales (LA) : Elles représentent les efforts éventuels agissant dans le sens de la ligne. Elles sont généralement annulées sur les pylônes d’alignement simple (LA=T−T=0) mais deviennent majeures sur les pylônes d’arrêt ou en cas de rupture de câble (charge de déséquilibre longitudinale).

B. Les Formules Clés du Génie Civil des Lignes Pylônes Électriques

Les efforts par câble au point d’accrochage ‘A’ pour une seule portée sont calculés en utilisant des approximations issues de l’analyse de la chaînette (la courbe formée par le câble).

La résultante des efforts en A est la tension totale au point d’accrochage:

TA=VAi2+TAi2+LAi2 [cite: 189]

Pour deux portées adjacentes (portées a1 et a2), les formules se complexifient, notamment sur les pylônes d’angle (pylônes de suspension en angle souple ou pylônes d’ancrage) où la composante transversale TA et la composante longitudinale LA intègrent la composante de l’angle α de la ligne.

- Pylône d’Alignement Simple (Sans Angle et Portées Similaires) : L’effort longitudinal total LA est nul car les tensions se compensent.

- Pylône d’Angle (Angle α) : L’effort transversal TA augmente en fonction du sinus de l’angle (sin(2α)) pour compenser la direction de la ligne.

Chapitre 4 : Ingénierie des Assemblages Boulonnés et Durabilité des Pylônes Électriques

La sécurité finale et la durabilité d’une structure métallique reposent de manière équivalente sur la conception des assemblages et sur le dimensionnement des pièces elles-mêmes. Une défaillance d’assemblage remet en cause le fonctionnement global de la construction.

A. Le Rôle Crucial des Boulons Ordinaires des Pylônes Électriques

Le boulon est le moyen d’assemblage le plus utilisé en construction métallique pour sa facilité de mise en œuvre et ses possibilités de réglage sur le chantier. Il est composé d’une vis, d’un écrou, et d’une ou deux rondelles.

Pour les pylônes de ligne électrique, les boulons les plus courants sont les boulons normaux (ordinaires).

- Fonctionnement : Ils sont installés avec un serrage simple et non contrôlé, et transmettent les efforts perpendiculaires à l’axe du boulon par cisaillement de celui-ci et par pression diamétrale sur l’épaisseur des pièces.

B. Résistance aux Efforts (Eurocode 3) des Pylônes Électriques

Le calcul de la résistance des assemblages se base sur la norme Eurocode 3, qui définit les valeurs maximales admissibles de résistance à la traction et au cisaillement.

- Résistance à la Traction (Ft.Rd) : Pour les efforts parallèles à l’axe du boulon, la résistance maximale est donnée par: Ft.Rd=0,9×As×fub/γmbOù As est la section filetée, fub est la limite de rupture du boulon, et γmb est le coefficient de sécurité (habituellement 1,25).

- Résistance au Cisaillement (Fv.Rd) : Pour les efforts perpendiculaires, la résistance est limitée par le cisaillement du boulon et la pression diamétrale exercée sur les pièces.

- Résistance à la Pression Diamétrale (Fb.Rd) : Ce critère vérifie la tenue locale des tôles assemblées sous la pression du boulon (qui est plus dur). Fb.Rd=(2,5×α×fu×d×t)/γmbOù fu est la résistance à la traction de la tôle, d le diamètre du boulon, t l’épaisseur de la tôle, et α un coefficient minorateur lié à la distance des bords du trou.

Chapitre 5 : Fondation et Ancrage : La Stabilité à Toute Épreuve des Pylônes Électriques

La stabilité et la durée de vie d’un pylône dépendent directement de la qualité de ses fondations. Les massifs de fondation constituent l’interface critique entre la superstructure métallique et le sol, et doivent respecter deux conditions simultanées : la stabilité globale et la pression admissible sur le sol d’assise.

A. Les Différents Types de Massifs de Fondation des Pylônes Électriques

La typologie des massifs est déterminée par la nature du sol d’implantation et les efforts à équilibrer.

- Massifs Normalisés (Fondations Superficielles) :

- Massifs Semi-Profonds (Massifs Spéciaux) :

- Massifs Profonds (Pieux Forcés ou Battus) :

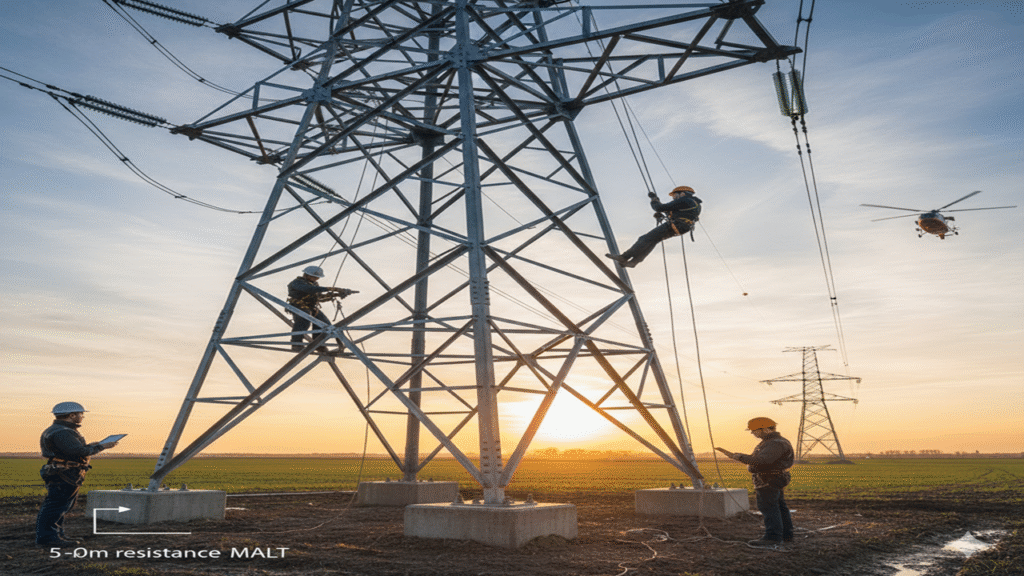

B. Le Système de Mise à la Terre (MALT) des Pylônes Électriques

Le système de MALT est un dispositif essentiel pour la sécurité électrique et la protection de la ligne contre les surtensions.

- Objectif Principal : Relier les masses (le pylône) à la terre pour permettre l’écoulement des courants (courant de défaut phase/pylône, courant transitoire de foudre, courant harmonique).

- Fonctions de Sécurité :

- Installation : Les mises à la terre (MALT) des embases métalliques doivent être fixées avant le coulage du béton.

- Valeurs Réglementaires : La résistance de la prise de terre ne doit pas dépasser des valeurs limites spécifiques:

L’amélioration de la MALT (par tranchée, piquets battus ou trous forés) est requise lorsque la résistivité du sol est élevée (supérieure à la valeur cible, par exemple R>20Ω).

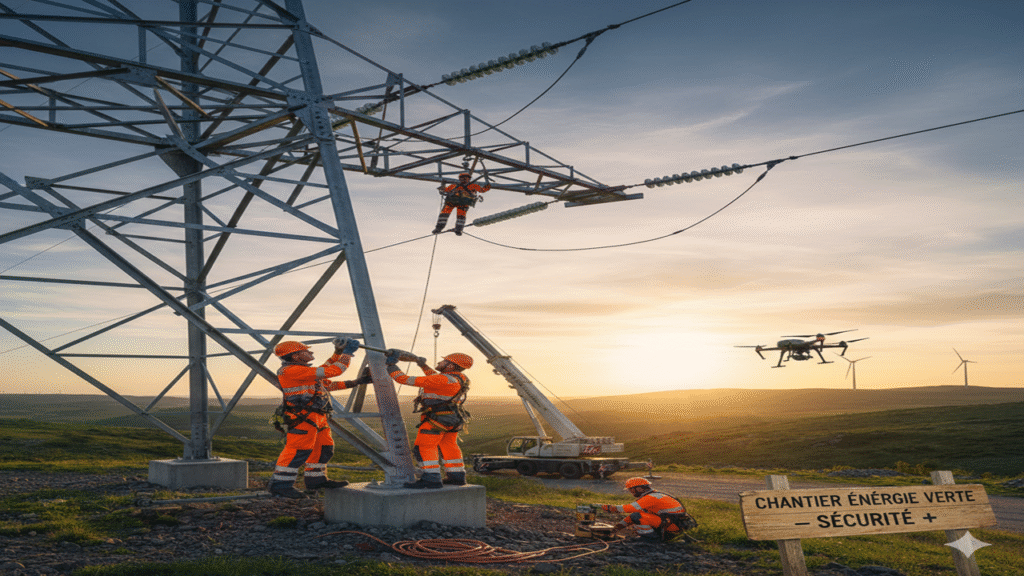

Chapitre 6 : Procédés de Montage Innovants des Pylônes Électriques en 2025

Le montage des pylônes est une opération logistique et mécanique complexe qui doit être planifiée avec soin en fonction de la topographie, de l’accessibilité et des moyens disponibles. Le choix de la méthode dépend des caractéristiques du pylône (hauteur, masse), de l’aire d’assemblage disponible au sol, et de la logistique du chantier.

A. Montage par Rotation (Basculement)

Cette méthode est la plus ancienne et la plus simple pour les structures légères et courtes.

- Conditions : Réalisable uniquement sur des terrains plats et peu accidentés.

- Processus : Le pylône est totalement assemblé en position horizontale. Il est ensuite fixé aux embases à l’aide de charnières, et bascule autour de ces charnières à l’aide de câbles tirés par un treuil. Un mât ou des haubans sont souvent nécessaires pour réduire l’effort initial et contrôler la phase finale de l’érection.

- Limites : Surtout utilisée pour des pylônes de faibles dimensions (environ 30 m, 5 à 6 tonnes maximum), bien que des cas rares d’utilisation pour des structures plus importantes existent.

B. Montage à l’Avancement (Télescopique)

C’est la méthode traditionnelle pour les grands pylônes en treillis, remplaçant le montage barre par barre par l’assemblage de tronçons ou de panneaux préfabriqués.

- Processus : Un mât de levage haubané est utilisé. Pour les parties inférieures, le mât est placé au sol. Pour les tronçons supérieurs, le mât est déplacé et repose directement sur la partie du pylône déjà édifiée.

- Optimisation : Pour minimiser le temps de déplacement, les entreprises peuvent utiliser un mât de très grande taille (plus de 50 m).

C. Montage Mixte

C’est une combinaison des deux méthodes précédentes.

- Processus : Les deux panneaux symétriques inférieurs (2 ou 3 tronçons) sont montés par rotation dans des sens opposés. Une fois ces panneaux en position, le levage de la partie supérieure s’effectue à l’avancement.

D. Montage à la Grue

- Avantage : Permet un montage très rapide du pylône.

- Inconvénient : La taille et le poids des grues rendent cette méthode difficilement utilisable sur des terrains peu résistants ou d’accès difficile.

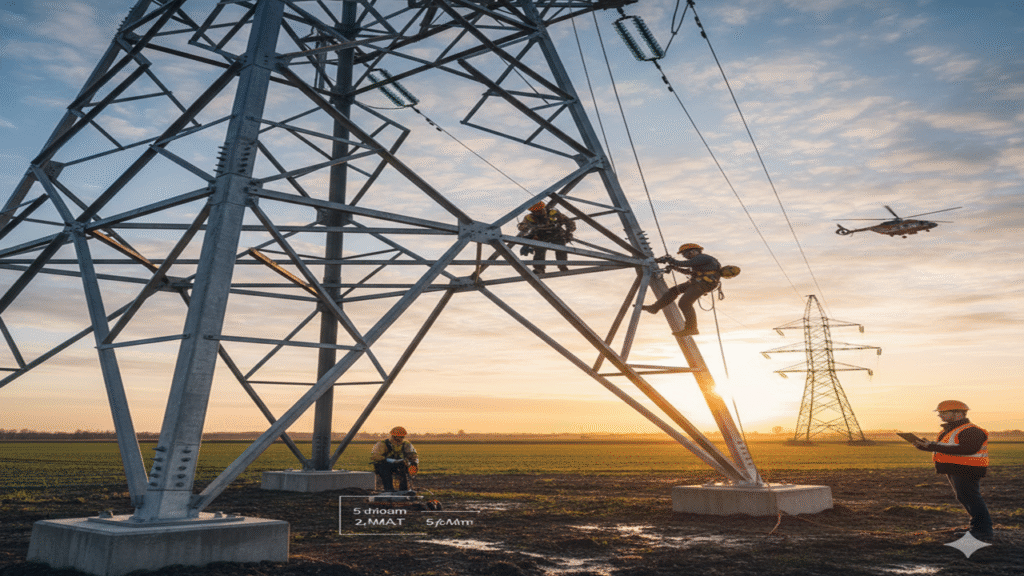

E. Montage à l’Hélicoptère (La Tendance 2025)

L’hélicoptère est la méthode de choix pour les zones difficiles d’accès (montagnes, zones marécageuses) et s’inscrit dans les tendances de 2025 pour la rapidité et la réduction de l’impact au sol.

- Processus : L’hélicoptère met en place successivement différents tronçons de pylône pré-assemblés.

- Sécurité et Efficacité : L’utilisation d’un système automatique d’emboîtage (provisoire ou définitif) permet d’éviter toute présence de personnel pendant les phases de levage, augmentant la sécurité. L’assemblage final par boulonnage est réalisé par les monteurs après le départ de l’hélicoptère.

- Rigueur : Cette méthode exige une préparation et une rigueur extrêmes dans l’organisation du chantier (vérification des cotes d’emboîtage, disposition au sol).

Chapitre 7 : Pylônes Électriques

A. Pylônes Électriques et l’Intégration des Énergies Renouvelables

La décennie 2020 marque l’impératif de la décarbonation. L’intégration massive de l’énergie éolienne et solaire, souvent produite dans des zones éloignées (parcs en mer, déserts), exige des lignes de transport à très haute capacité et très longue distance. Les pylônes des réseaux THT (225 kV, 400 kV ) sont donc au centre de cette révolution.

L’utilisation accrue des conducteurs AAAC (Almélèc), déjà identifiée dans le document pour leurs avantages de légèreté et de réduction du bruit, devient une norme pour les nouvelles lignes. Leur légèreté permet de réduire la masse d’acier de la structure ou d’augmenter la portée, un levier économique et environnemental majeur.

1. La Flexibilité des Réseaux Intelligents (Smart Grids) des Pylônes Électriques

En 2025, les pylônes ne sont plus seulement des supports passifs. Ils intègrent de plus en plus de technologies (fibre optique dans les câbles de garde – OPGW) et de capteurs pour la surveillance en temps réel (Condition Monitoring) :

- Détection du Givre et des Charges Anormales : Les capteurs de tension et de charge permettent d’anticiper les ruptures et de réagir plus rapidement aux événements climatiques extrêmes (givre γ).

- Optimisation du Transit (Dynamic Line Rating) : La surveillance des conditions thermiques et aérodynamiques des conducteurs permet de déterminer dynamiquement la capacité maximale de transit de la ligne, augmentant l’efficacité sans compromettre la sécurité.

2. Durabilité et Économie Circulaire de l’Acier des Pylônes Électriques

La question de l’empreinte carbone des matériaux de construction est primordiale. L’acier utilisé pour les pylônes peut être recyclé, mais sa galvanisation (revêtement de zinc pour la protection contre la corrosion) est un défi environnemental.

- Conception pour le Démontage : L’assemblage par boulons, déjà la norme, facilite le démontage et la réutilisation des composants en fin de vie. Les assemblages par boulons normaux sont la solution privilégiée pour leur simplicité et leur résilience.

- Maintenance Prédictive : L’inspection par drones et la numérisation (Digital Twins) des pylônes (comme les types spécifiques 90 HN, GP.hn, ou les familles 61T et 62T présentées ) permettent de planifier le remplacement des composants (boulons, croisillons ) uniquement lorsque leur durée de vie restante est faible, réduisant le gaspillage.

B. L’Importance des Pylônes Électriques d’Arrêt (Rôle Stratégique en 2025)

Les pylônes d’arrêt (ou pylônes d’ancrage) sont stratégiques car ils sont dimensionnés pour supporter l’intégralité de la tension longitudinale non compensée en cas de rupture de câble sur une des portées adjacentes.

- Résilience du Réseau : Dans un contexte de vulnérabilité accrue aux aléas climatiques (vent, glace, rupture de câble), la densité des pylônes anti-cascade et d’arrêt (type Angle Fort 30∘ à 60∘ ) est un gage de résilience. Les spécifications de dimensionnement, comme le support d’une différence de tension longitudinale de 10 à 15 %, sont des exigences de conception qui garantissent la survie de la ligne face à un événement critique.

- Modularité des Fondations : La nécessité de ces pylônes lourds dans des zones parfois complexes conduit à l’utilisation fréquente des fondations profondes (pieux) ou semi-profondes , garantissant une assise solide même si le sol est incertain (terrain sablonneux, limons, argile).

C. L’Optimisation des Méthodes de Montage des Pylônes Électriques

Le temps de mise en service des nouvelles lignes est critique pour la transition énergétique. Les méthodes de montage évoluent pour maximiser la sécurité et la vitesse.

- Hélicoptère (Logistique Numérisée) : Le montage par hélicoptère est de plus en plus supporté par des outils de réalité augmentée pour le personnel au sol, garantissant une précision millimétrée des emboîtements. La vérification des cotes d’emboîtage est désormais un processus numérisé.

- Préfabrication Maximale : Pour les montages à l’avancement , la tendance est à l’assemblage de panneaux et de tronçons (tels que ceux décrits dans les schémas des familles HN et GP.hn ) en usine ou sur une aire d’assemblage centrale, réduisant le temps de travail en hauteur et les risques.

D. La Sécurité : Balisage Aéronautique et MALT (Mise à la Terre)

La sécurité reste une préoccupation majeure en 2025, notamment aux abords des zones sensibles.

- Balisage des Lignes : Le balisage des câbles et des supports est crucial près des aéroports (trouées d’envol) et pour les traversées de cours d’eau. Les règles imposent des balises sur le câble de garde et la phase inférieure (pour une hauteur H≥7 m) ou sur tous les câbles (pour H<7 m).

- Contrôle de la MALT : Le respect des seuils de résistance (ex. : 5Ω pour un support d’arrêt, 100Ω pour un support normal ) est une exigence permanente. La faible étendue de ces systèmes permet de les considérer comme de simples « prises de terre » , dont l’efficacité est régulièrement vérifiée par des campagnes de mesure basées sur la résistivité du sol (cas normal R<10Ω, ou amélioration par piquets si R est plus élevé).

L’étude détaillée des pylônes électriques révèle une discipline d’ingénierie qui ne cesse d’évoluer. Du choix des alliages conducteurs ultra-performants (AAAC) aux méthodes de construction assistées par technologie (hélicoptère, drones), l’industrie du pylône s’aligne sur les impératifs de l’ère du Smart Grid et de la durabilité. Ces structures métalliques sont le fondement silencieux de notre futur énergétique, garantissant que l’énergie propre et fiable parvienne à chaque foyer et à chaque industrie.

Tableau Récapitulatif : Étapes et Stratégies pour un Projet Pylônes Électriques en 2025

| Étape Clé du Projet | Objectifs de Conception et Critères | Stratégies et Tendances 2025 | Références Documentaires |

| I. Définition du Support | Choisir le type de support (poteau/pylône) en fonction de la tension et de la hauteur requise. | Maximiser l’usage des pylônes en treillis (tétrapodes) pour la THT. Utiliser des pylônes monopodes en tôle pliée pour les moyennes tensions. | |

| II. Dimensionnement Mécanique | Déterminer les efforts (Vertical VA, Transversal TA, Longitudinal LA) en fonction des charges climatiques (vent, givre) et de la géométrie de la ligne (α). | Utiliser des logiciels de modélisation 3D pour simuler les efforts sur la tête et le fût (tronc de pyramide). Intégrer les formules de la chaînette pour un calcul précis de VA, TA, LA. | |

| III. Choix des Câbles | Sélectionner le conducteur (ACSR, AAAC) et le câble de garde (CDG) pour optimiser la capacité de transport, la légèreté et la tenue au court-circuit. | Privilégier les conducteurs AAAC pour leur légèreté (réduction de 25% du poids) et leur durabilité (corrosion). Assurer une résistance mécanique du CDG supérieure ou égale aux conducteurs de phase. | |

| IV. Conception des Assemblages | Assurer la résistance des assemblages boulonnés (traction, cisaillement, pression diamétrale) pour la sécurité structurale. | Utiliser des boulons normaux (classes 4.6 à 10.9) avec un dimensionnement précis selon l’Eurocode 3. Maximiser l’utilisation de la préfabrication d’éléments pour la qualité des joints. | |

| V. Fondations et Ancrage | Garantir la stabilité (pression admissible et glissement) et l’ancrage du support au sol, en fonction de la géotechnique. | Choisir le type de massif (superficiel ≤3m, semi-profond ≤5m, profond >10m) selon la classification du sol. | |

| VI. Mise à la Terre (MALT) | Réaliser un système de MALT efficace pour la sécurité et la protection contre la foudre, en respectant les seuils de résistance. | Mettre en œuvre un plan d’amélioration (piquets, tranchées) si la résistance dépasse les seuils requis (100Ω normal, 5Ω arrêt). Utiliser des câbles cuivre de 60/10 mm. | |

| VII. Procédés de Montage | Choisir la méthode la plus rapide et la plus sûre en fonction de l’accessibilité du site. | Utiliser le montage par hélicoptère pour les zones inaccessibles (réduction de la présence humaine, gain de temps). Utiliser le montage à l’avancement pour les structures lourdes en terrain plat. |

Conclusion :Pylônes Électriques

L’ingénierie des pylônes électriques est une discipline en constante évolution, se positionnant à la croisée des chemins de la transition énergétique. Ces structures métalliques sont le produit d’un dimensionnement rigoureux, où chaque élément — de la tête qui supporte la phase à l’embase ancrée dans la fondation — est calculé pour opérer dans des conditions extrêmes de charge et de climat.

La typologie des supports, qu’il s’agisse des pylônes d’alignement, d’angle faible ou d’arrêt , est standardisée pour optimiser les coûts et la maintenance. L’adoption croissante de matériaux légers et performants comme les conducteurs AAAC et la maîtrise des assemblages boulonnés , renforcée par les normes Eurocode, sont des garants de la robustesse des lignes.

Enfin, les méthodes de construction, du classique montage à l’avancement au montage par hélicoptère, reflètent l’adaptation de l’industrie aux défis logistiques modernes. Les pylônes, loin d’être des vestiges du passé, sont au cœur de l’infrastructure électrique du 21e siècle, assurant la résilience et le succès de notre transition vers un avenir bas-carbone.

FAQ (Foires aux Questions): Pylônes Électriques

1. Quelle est la différence fondamentale entre les câbles de phase et les câbles de garde sur un pylône électrique ?

La différence de rôle est majeure. Les câbles de phase (conducteurs) transportent l’énergie électrique. Les câbles de garde (CDG) sont situés au sommet des pylônes et servent principalement à protéger les conducteurs contre les coups de foudre directs, à améliorer la sécurité en assurant l’interconnexion des mises à la terre, et à réduire l’induction dans les circuits tiers.

2. Pourquoi les pylônes d’angle et d’arrêt sont-ils les plus robustes de la ligne ?

Ces pylônes sont considérés comme les plus robustes car ils sont équipés de chaînes d’isolateurs d’ancrage et sont dimensionnés pour supporter des efforts longitudinaux importants. Ils doivent être capables de résister à une différence de tension longitudinale de 10 à 15 % entre les cantons adjacents , voire à la tension totale exercée d’un seul côté (câbles rompus de l’autre) dans le cas d’un pylône d’arrêt terminal.

3. Quel est l’avantage technique du conducteur AAAC (Almélèc) par rapport au ACSR (Al-AC) ?

Le conducteur AAAC (All Aluminium Alloy Conductor) offre plusieurs avantages significatifs. Il est environ 25% plus léger que l’ACSR, ce qui réduit les efforts de traction sur le pylône et permet des structures plus légères ou des portées plus longues. De plus, sa nature homogène (entièrement en alliage d’aluminium) lui confère une meilleure résistance à la corrosion et une dureté superficielle double, réduisant les pertes par effet couronne.

4. Quelle est la résistance minimale requise pour la mise à la terre (MALT) d’un pylône d’arrêt ?

La résistance de la mise à la terre est soumise à des exigences très strictes. Pour un support d’arrêt (ou d’arrêt de câble de garde), la valeur maximale de la résistance de la terre ne doit pas dépasser 5Ω. Cette valeur est nettement plus faible que celle requise pour les supports normaux (qui est de 100Ω), soulignant le rôle critique de ces pylônes dans la sécurité du réseau.